An der Mosel zeigen Sonnenuhren, was die Stunde geschlagen hat. Allerdings nur, wenn man sie richtig lesen kann. Wie das geht und warum an der Wehlener Sonnenuhr die 7 fehlt, steht hier.

Die Menschen in Wehlen haben ein rekordverdächtiges Zeitgefühl. Wenn die Sonne scheint, weiß jeder im Dorf wie viel Uhr es ist. Tatsächlich lässt sich an jeder Ecke die Zeit ablesen. Ob an den Wänden der Wohnhäuser oder in Gärten, am Frisörsalon, auf Mauern und sogar an der Hängebrücke – an der Mosel gibt es keinen anderen Ort mit einer höheren Sonnenuhrdichte.

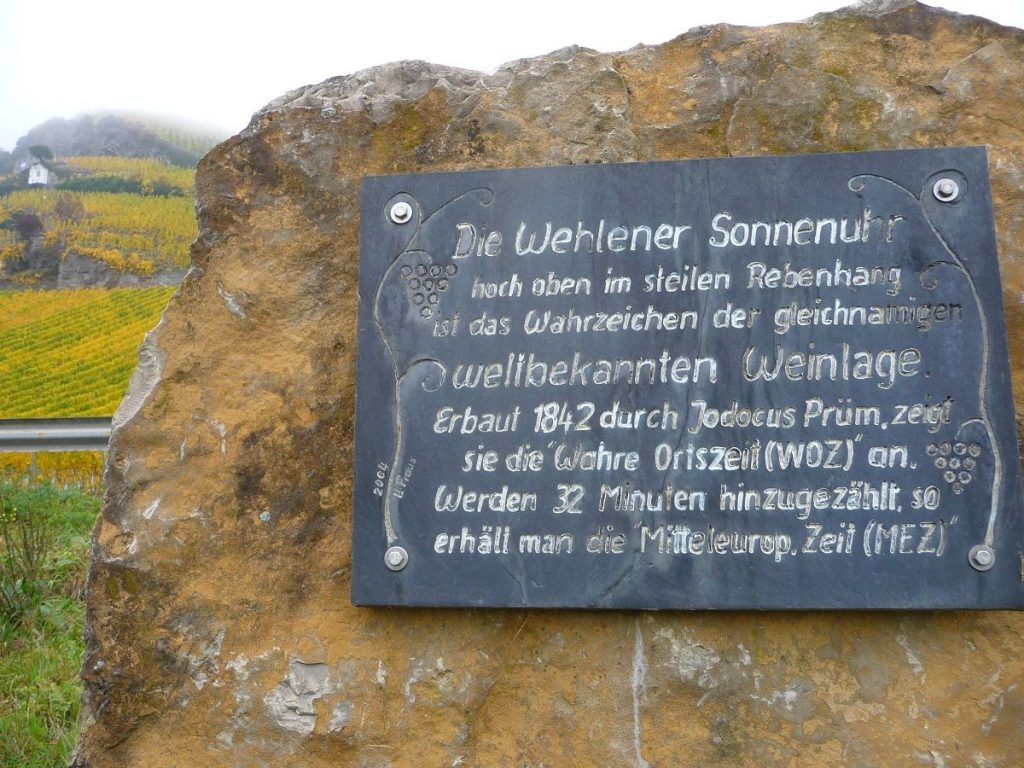

Den Stein ins Rollen brachte Jodocus Prüm, seines Zeichens Bruder des Namensgebers des Weingutes S.A Prüm, als er 1842 eine Sonnenuhr in seinen Weinberg gegenüber von Wehlen setzte. Das neue Wahrzeichen des Ortes blieb nicht lang allein. Denn viele Wehlener Bürger und Bürgerinnen fanden Gefallen an dem sonnenhungrigen Chronometer und taten es ihm nach.

Die Sonnenuhren von Wehlen

Inzwischen schmücken mehr als 50 historischen und moderne Sonnenuhren die kleine Gemeinde in der Nachbarschaft von Bernkastel-Kues. Viele der Uhren sind originell, manche clever ausgetüfelt. Horizontal- und Vertikalsonnenuhren sind zu sehen, ebenso Würfel-Sonnenuhren mit mehreren Zifferblättern oder äquatoriale Sonnenuhren, die in ihrer Form an die Erdkugel erinnern.

Sogar digitale Exemplare hat Wehlen im Sortiment, bei denen die Sonne durch ein Zahlenband scheint und die Ziffern auf eine Platte mit angebrachtem Ablese-Zeiger projiziert. Eines davon kann am Wehlener Brückenkopf besichtigt werden. Die Sammlung wächst und wächst, denn Wehlen hatte die zündende Idee, das Dorf der 100 Sonnenuhren werden.

Nun waren Sonnenuhr-Bauer schon immer verrückt nach Superlativen. So ließ Kaiser Augustus etwa 12 v. Chr. in Rom eine überdimensionale Sonnenuhr bauen. Als Schattenzeiger diente ein über 20 Meter hoher ägyptischer Obelisk, der noch heute vor dem Parlamentsgebäude steht. Nur das 160 mal 75 Meter große Zifferblatt befindet sich inzwischen unter dem Pflaster. Auch der Pariser Place de la Concorde wurde 1999 mit bronzefarbenen Linien und römische Zahlen in eine gigantische Sonnenuhr verwandelt.

Sonnenuhren zeigen die wahre Ortszeit

Allerdings stehen Sonnenuhren in dem schlechten Ruf, immer falsch zu gehen. Tatsächlich stimmt die angezeigte Zeit meistens nicht mit der moderner Uhren überein. Das liegt daran, dass Letztere überall im genormten Rhythmus ticken – so ist 12 Uhr Mittag immer wieder nach exakt 24 Stunden erreicht.

Die historischen Sonnenuhren hingegen zeigen die sogenannte wahre Ortszeit (WOZ) an. Das heißt: Wenn die Sonne in Wehlen am höchsten steht, fällt der Schatten des Metallstabs der steinernen Uhr im Weinberg genau auf die Zwölf. So sind die Sonnenuhren gebaut. Zur selben Zeit geschieht das allerdings nur in Orten, die auf der gemeinsamen geografischen Länge liegen. Weil sich die Mittagsstunde aber nach Osten und Westen verschiebt, hat jeder Ort seine eigene Zeit.

Noch bis ins 19. Jahrhundert in hinein war hierzulande der Sonnenstand das Maß der Dinge. Die Menschen arbeiteten ohnehin nicht nine to five. Ging die Sonne auf, standen sie halt auf, ging die Sonne unter, gingen sie schlafen. Man lebte im Fluss der Zeit. Reisende kamen ohnehin nur so langsam voran, auf Minuten kam es nicht an. Man bemerkte nicht, dass es nicht überall zur gleichen Zeit Mittag wurde.

Eisenbahner geben die Zeit vor

Aber mit dem Siegeszug der Eisenbahn änderte sich alles. Denn da die Uhren in jedem Ort anders tickten, wurde die Berechnung und das Lesen der Fahrpläne kompliziert. Tatsächlich gab es damals mehr als 60 Zeitzonen in Deutschland. Weil das zu Chaos führte, wurde am 1. April 1893 die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) per Reichsgesetz eingeführt. Es legte fest, dass fortan in ganz Deutschland die mittlere Sonnenzeit des 15. Längengrades östlich von Greenwich als offizielle Uhrzeit gilt.

Weil dieser Längengrad Görlitz durchschneidet, steht die Sonne dort tatsächlich gegen 12 Uhr mittags im Zenit. Doch je weiter man in Richtung Westen reist, desto mehr hinken die Sonnenuhren der amtlichen Uhrzeit hinterher – pro Längengrad um vier Minuten. Deshalb ergibt sich am siebten Längengrad an der Mosel eine Differenz um 32 Minuten.

Die historischen Sonnenuhren im Tal gehen also um rund eine halbe Stunde nach. Demnach muss man während der Sommerzeit sogar eine Stunde und 32 Minuten hinzuzählen, um zu wissen, was die offizielle Stunde geschlagen hat. Neuere Sonnenuhren, die für die Mitteleuropäische Sommerzeit berechnet wurden, zeigen natürlich auch im Winter die Sommerzeit.

Goldene Zeit der Sonnenuhren

Von Goethe ist bekannt, dass er bei seinen Italienreisen immer eine Taschen-Sonnenuhren bei sich hatte. Zwar sind Sonnenuhren im Alltag nicht mehr gefragt, aber beliebt sind sie bis heute. Die Ur-Mutter aller Uhren gehört zu den Markenzeichen der Mosel-Region. Schon von weitem sind sie in den Steilhängen von Maring, Neumagen, Pommern oder gegenüber von Wolf zu erkennen. Wahrscheinlich wurden sie schon damals als reine Kunstwerke gebaut und nicht etwa, weil man sie wirklich brauchte.

Weit über 100 Sonnenuhren dürfte es am Fluss noch geben – aber Unikate sind sie alle. Die älteste Sonnenuhr in der Region haben Archäologen im gallo-römischen Tempelbezirkes auf dem Martberg ausgegraben. Das Teilstück gehört zum Typ Skaphe, die als hohle Halbkugel im 2. Jahrhundert n. Chr. gefertigt wurde.

Die vermutlich älteste Sonnenuhr am Fluss ist die von 1526 an der evangelischen Kirche St. Peter in Traben-Trarbach. Die Zeltinger rühmen sich damit, das größte Exemplar in den Weinbergen Deutschlands zu besitzen. Und die Ürziger Sonnenuhr sticht als einzige der alten Sonnenuhren mit römische Ziffern heraus.

Riesling von der Wehlener Sonnenuhr

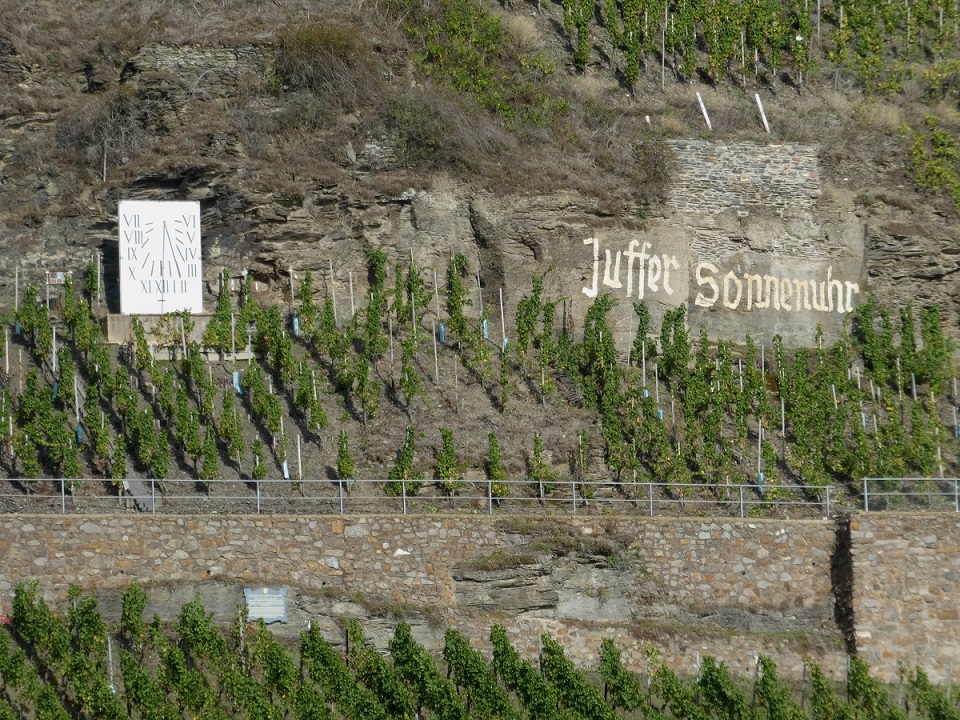

Die berühmteste ist sicherlich die Wehlener Sonnenuhr. Doch auch die benachbarte Zeltinger Sonnenuhr und die Sonnenuhr im Brauneberger Juffer sind keine Unbekannten. Denn die Sonnenuhr-Weinberge zählen zu den besten Lagen in der Region. Immerhin sind die nach Süden gerichteten Hänge echte Sonnenfänger.

Damit die ganze Welt davon erfährt, wurden viele Weinberglagen nach den Schönwetter-Anzeigern benannt. Und so wurde im August 1913 aus der „Lammerterlay” die „Wehlener Sonnenuhr”, die heute zu den bekanntesten Riesling-Lagen rund um den Globus gehört.

Und da ist noch etwas, das die Wehlener Sonnenuhr von allen anderen Sonnenuhren an der Mosel unterscheidet: Eine 7 sucht man auf ihrem Zifferblatt vergebens. Ob der Erbauer sie tatsächlich verschusselt hat? Oder war er etwa abergläubisch und fürchtete die magische 7? In Wahrheit war der Anlass rein pragmatischer Natur: Der Erbauer hat den Spruch „Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heit’ren Stunden nur“ wörtlich genommen. Denn die Sonnenuhr ist so platziert, dass sie jeweils um sieben Uhr morgens und abends im Schatten liegt. Also hat er die Zahl, die ohnehin nie angezeigt würde, gleich weggelassen.

8 x Wissen rund die Sonnenuhr

1 – Sechs Einzellagen im Anbaugebiet Mosel sind nach den Sonnenuhren im Weinberg benannt. Und zwar in Brauneberg, Maring-Noviand und Neumagen, genauso wie in Wehlen, Pommern und Zeltingen.

2 – Bis zur Änderung des Weingesetzes 1971 gab es die Lagenbezeichnung Ürziger Sonnenuhr, die inzwischen zum Ürziger Würzgarten gehört. Heute sind die Reben, die auf dem Felsen mit der Sonnenuhr wachsen, im Besitz des Weinguts Benedict Loosen Erben.

3 – Die Ürziger Sonnenuhr wurde an die Außenwand eines Turm einer ehemaligen Burganlage gebaut. Da sie auf einem Kupferstich von Carl Bodmer aus dem Jahr 1833 noch nicht zu sehen ist, muss sie später entstanden sein.

4 – Der Weinberg Neumagener Sonnenuhr zählt mit gerademal 0,38 Hektar zu den kleinsten in ganz Deutschland. Sie liegt auf der rechten Moselseite zwischen Trittenheim und Neumagen und ist eingebettet in die Weinlage Neumagener Rosengärtchen.

5 – Die Brauneberger Juffer Sonnenuhr ist bislang die einzige im Tal, die von Sommer- auf Winterzeit umgestellt werden kann. Natürlich wird für den Werbegag nicht der Zeiger vor- oder zurückgedreht, sondern ein anderes Ziffernblatt unterlegt.

6 – Das Alter der Zeltinger Sonnenuhr ist strittig. Die einen sagen, ein Abt des Kloster Himmerods habe sie 1620 gebaut. Andere sind sich sicher, dass Jodocus Prüm, Bauherr der Wehlener Sonnenuhr, auch diesen Zeitmesser um das Jahr 1842 in den Weinberg setzte. Die Ähnlichkeit der Ziffern und Zeigerbefestigung spräche dafür.

7 – Die Pommerner Sonnenuhr ist eine der wenigen Sonnenuhren, an der man unmittelbar über Weinbergpfade vorbeiwandern kann. Der Moselsteig, Etappe 19 von Cochem bis Treis-Karden, führt dort entlang. Direkt davor bietet ein Tisch mit Bank ein schönes Plätzchen für eine Rast.

8 – Seit den 1930er Jahren steht eine Sonnenuhr in der gleichnamigen Weinlage in der Gemeinde Maring-Noviand. Dank LED-Strahlern ist das gute Stück inzwischen auch in der Nacht gut zu sehen.